毎年通過率が20%前後を推移している中小企業診断士2次試験。

1次試験を突破した受験生の中で20%なのでかなりの難易度です。

多年度にわたって再受験しているとモチベーションの維持も難しくなってくるので、できる限り早く合格したいものですよね。

今回は2次試験多年度受験生にありがちな3つの失敗をまとめました。

2次試験の多年度受験生から抜け出すための基本事項

基本的に中小企業診断士2次試験はミスを連発しなければ受かる試験です。

誰もが想像しないような回答を示すのではなく、事例Ⅰ~事例Ⅳのすべてでミスなく偏差値55程度の回答を作成すれば合格します。

ミスのない回答を作成するためには、

重要なポイント

合格者の回答を見るより失敗した人の回答を分析したほうが効果が大きい

です。

これから多年度受験生にありがちな失敗パターンを紹介していきます。

もしあなたがこのパターンに陥っているのならば、そこを改善するだけで劇的に合格に近づくことができますよ。

2次試験に落ちる人の失敗パターン

2次試験は1次試験で勉強した知識の使い方が求められる試験です。

つまり、

ポイント

2次試験を見据えながら1次試験の勉強をしていた人は比較的すぐに合格しています。

逆に、2次試験と1次試験の違いをしっかりと把握できていないと、長い長い多年度受験が待ち構えています。

その結果モチベーションが下がり、診断士を諦めてしまう人も多くいます。

そうならないためにも、2次試験不合格者が陥りがちなパターンを把握しておきましょう。

合格要件を把握・対策ができていない

合格要件を把握・対策できていない受験生は驚くほど多いです。

「2次試験において何を意識して回答を作成すれば良いのか?」

これを把握しないまま勉強を続けても受験歴が長くなるだけです。

二次試験は解答が発表されていませんが、国家資格ですので公平・公正に合否判断ができる問題と採点基準がしっかりとあるハズです。

つまり、問題に対する解答の方向性は決まっており、

いくらあなたが「凡人には発想できないような素晴らしい解答ができた!」と自信をもっていたとしても、

採点基準にそぐわない解答では得点にならないのです。

練習問題を解く際に、

ポイント

・なぜその解答になるのか?

・どうして他の解答ではだめなのか?

というように解答が作成されたプロセスを考え抜くことが、得点の取れる解答につながります。

これを繰り返すことで、与件文にある不自然な違和感のある文章に気づき、「出題者の意図はここにある!」というポイントがわかるようになります。

1次試験の知識を体系化出来ていない

実際のところ、1次試験は知識の詰込みでも通過できます。

知識を使えるようにすることよりも、試験に合格することを目標に知識をただ詰め込んでいる受験生が多いです。

この考え方は間違っているわけではありませんが、中小企業診断士試験では苦労することになります。

2次試験では、1次試験の知識を体系化し知識同士のつながりを把握していることが大切です。

知識を体系化して覚えておくことで、

ポイント

・どのような話が論点なのか

・与件分と設問の対応関係は

・解答が適切か

等を想定して、1次試験の知識を抜け漏れなく引き出し、ムダな思考を省くことができます。

あなたは1次試験の知識をなんとなく覚えていませんか?

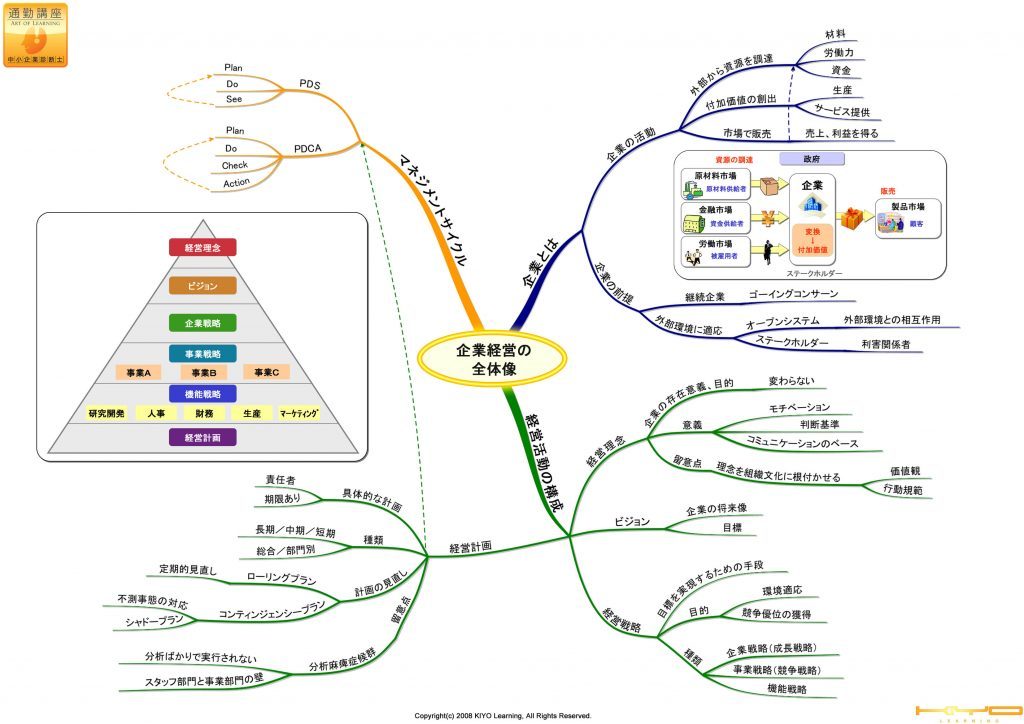

↓学習マップのように知識を体系的に覚えられていますか?

参考 :

スタディング

一度何も見ずに自分で学習マップを作成してみて下さい。(特に苦手科目が良いです)

自分の知識の曖昧さに驚くハズです。

学習マップは覚える範囲が広い試験に挑む際に特に有効な勉強方法です。

なかなか採用している教材がないのが玉に傷ですが、2次試験に行き詰っているのならば、探してみると良いでしょう。

ちなみに私は「

スタディング

」の学習マップを使用しましたよ。

2次試験に必要なスキルの欠如

2次試験は80分という限られた時間の中で、

中小企業診断士としての助言を考え抜く試験です。

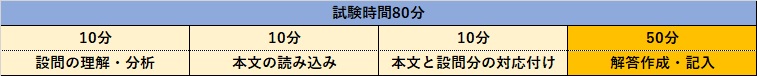

当然時間配分もしっかりと考える必要があります。

「設問の理解・分析」「本文の読み込み」「本文と設問文の対応付け」等の解答作成前のポイントに時間を使うことで、

しっかりとした「解答作成」が可能になります。

時間配分を事前に決めておかないと、試験中に自分のペースが早いのか遅いのか判断できません。

自身で時間配分を決めるのが苦手ならば↓の時間を目安に練習してみると良いでしょう。

また、各事例で特に注意して確認したい大切なポイントがあります。

●全事例

・企業の課題

・文章内の強調表現

・複数回出現する単語

・数値

・企業を取り巻く環境

●事例Ⅰ

・強み弱み

・機会とも脅威とも取れるポイント

●事例Ⅱ

・ターゲット

・ニーズ

・競合他社と協力者

●事例Ⅲ

・製造オペレーションについて

・社内の情報の動き

これらのポイントは特に気を付けて読み込むべきポイントです。

今まで「なんとなく」読み飛ばしていたのならば、得点源をスルーしていたようなものです。

多年度受験から脱却する勉強方法

基本的には先ほど挙げた3つの失敗パターンを対策すればOKです。

それでも2次試験が苦手だという場合は、

注意ポイント

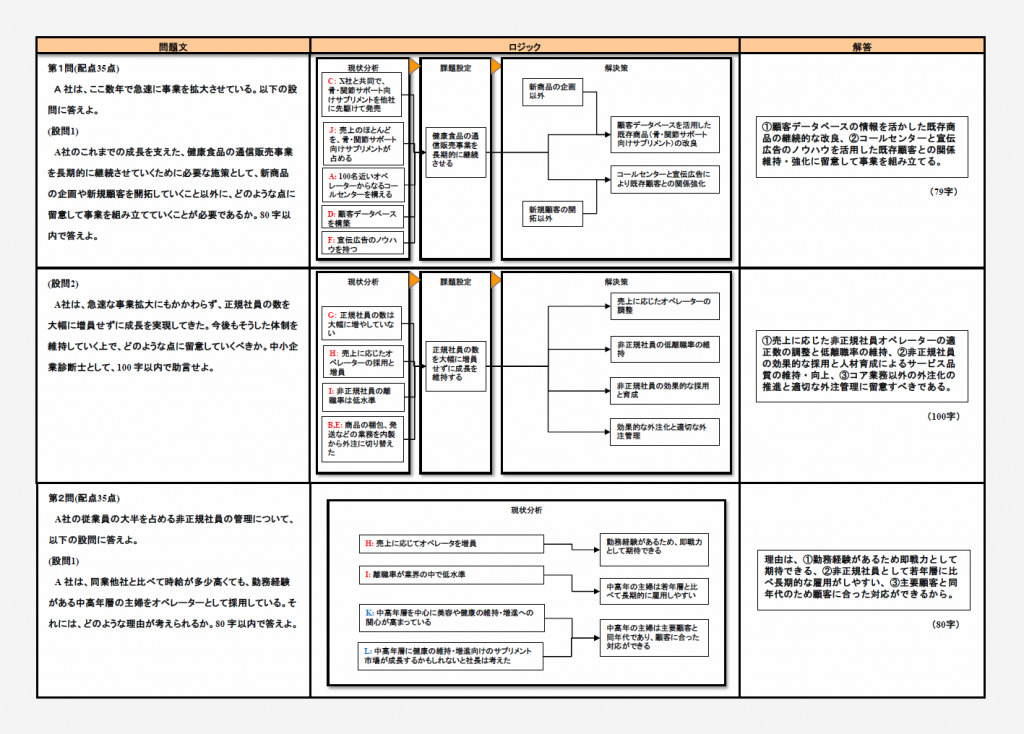

与件文から解答が作られるまでのロジックがわかっていません。

「現状分析」「課題設定」「解決策」をしっかり読み取れないとロジックは作成できません。

中小企業診断士2次試験の「与件文→ロジック→解答」の流れには傾向があります。

その傾向をつかみ、得点源を織り込んだ解答を作成するためには問題演習の回数が重要です。

それも、ただ繰り返すのではなく、

しっかりと「与件文→ロジック→解答」を毎回意識しながら演習を行ってください。

数をこなすことで合格へのルートも見えてきます。

今はまだゴールが見えていないかもしれませんが、

解答の作成手順を意識した演習を行うことで合格に確実に近づくことができます。

ロジックを意識した勉強を行いましょう。

参考:

スタディング

ロジックマップ

ふぞろいな合格答案を使って他人の解答から合格のポイントを読み取る

二次試験経験者なら知っている人も多いと思いますが、もしあなたがまだ「ふぞろいな合格答案」を知らなかった今すぐ購入することをオススメします。

ふぞろいな合格答案はこれまでの合格者・不合格者の実際の答案が載せられており、どのレベルの解答ができれば合格できるのか?が分かる内容にです。

終わりに

「中小企業診断士2次試験はしょせん現実とは違う机上の空論だ」と言う人もいます。

もちろんその意見も間違っていません。

しかし、2次試験のルールを読み取った上で求められている答えを導き出す能力はコンサルタントとしても必要です。

文句を言っても構いませんが、まずは中小企業診断士になってからにしましょう。

-

-

中小企業診断士の予備校・通信講座どちらを選ぶ?両者のメリット・デメリット

中小企業診断士を目指している人の大半が「予備校」か「通信講座」を活用して勉強しています。 これから目指す人は、どちらがより自分に合っているのか?より早く合格できるのか?気になりますよね。 ...

続きを見る

-

-

中小企業診断士を目指すあなたにオススメしたい厳選テキスト15選!【2023年度版】

中小企業診断士を目指すなら最初の難関は効率的に勉強できるテキスト選びです。 ハズれテキストを掴んでしまうと時間だけ費やして合格でない可能性だってあります。 ここでは中小企業診断士試験に効 ...

続きを見る